Maurice Sachs, der Dandy als Verräter. Fragmente einer Spurensuche

Legenden zum Ende

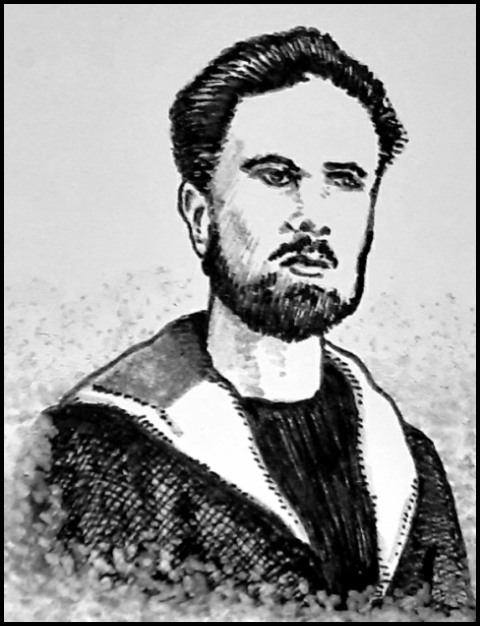

Ein zwielichtiges Leben, das zwielichtig endete. Wäre nicht schon 1946 Le Sabbat erschienen, man hätte sich nicht so bald um das Schicksal von Maurice Sachs bekümmert. Die Chronique scandaleuse, in der er, in der Nachfolge von Rousseaus Bekenntnissen, sein Leben zwischen Kriminalität, Homosexualität und Literatur schilderte, weckte das Interesse an der Person mehr, als dass es als literarisches Werk beachtet wurde. Zumal jene Passagen, in denen Sachs seinen ehemaligen Mentor Jean Cocteau angriff, sicherten ihm die Aufmerksamkeit der Presse: Wer war der Mann, der sich an einem Denkmal verging? Und wo war er?

»Es heißt, er sei von den Deutschen erschossen worden. Dann wieder heißt es, man habe ihn ganz kürzlich erst, mit einem langen Bart und bettelnd, auf dem boulevard Saint-Germain gesehen.« (Florence Gould, zit. Grössel* [s. u. Litverz.])

»Was ist aus Maurice geworden?«, erinnerte sich seine Freundin Violette Leduc in ihrer Autobiografie Die Bastardin unter dem Datum des 21. August 1963 an das Jahr 1944. »Er ist im Libanon, er ist im Orient, er wird an dem Tage kommen, da ich ihn am allerwenigsten erwarte. Ich zweifle nicht daran. Er ist mir nicht böse. Er wird geflohen sein. Er bringt sich durch in einem der Länder, von denen er träumte.«

Ende der 1940er Jahre Nachforschungen von französischer Seite. Dann 1951 Karl Ludwig Schneiders Zeitungsartikel »So starb Maurice Sachs«. Strittige Rezeption der Figur in den 1960er Jahren: von Sachs reden, hieß über Spitzel sprechen, vom Widerstand gegen Hitler, von Nazis überhaupt.

Straßenrand in Holstein

Die Spur wird am Ende aufgenommen: Wo und wann ist Maurice Sachs wirklich gestorben?

Ein Rastplatz an der Bundesstraße 4 zwischen Hamburg und Neumünster. Bänke, Abfallkörbe und hinter einem Zaun die Deponie, der »Müllberg«. Hier, bei Wittorferfeld, sechs Kilometer vor Neumünster, starben am 14. April 1945 zwei Häftlinge des Gestapo-Gefängnisses Hamburg-Fuhlsbüttel. Maurice Sachs und der ehemalige Wärter Richard Hartmann?

Als am 12. April die Briten auf Hamburg vorrückten, wurden die Fuhlsbütteler Gefangenen in Richtung Kiel-Hassee in Marsch gesetzt. Insgesamt sollen es 750 Mann gewesen sein, aufgeteilt in zwei oder vier Kolonnen. »Wer schlapp macht, wird erschossen!« In der Gegend um Neumünster sollen mehrere Häftlinge getötet worden sein; wo und wann genau, darüber machen die oft nicht ortskundigen Autoren unterschiedliche Angaben: Mühbrook, Neumünster-Einfeld, Wittorferfeld, Gadeland.

Friedhof Neumünster: Sterberegister Boostedt N°16 und 17/45. Friedhof Einfeld: Einträge im Chronologischen Beerdigungs-Register. Nr. 19: Unbekannter Zuchthäusler angebl. Richard Henneke, geb. 9.11.1919. Nr. 20: 15. April 1945: Unbekannter Pol. Gefangener – Reihengrab N°5, umgebettet zum Platz des Gedenksteins am Friedhofsnebeneingang.

Agent in Hamburg

Im November 1942 war Maurice Sachs nach Hamburg gekommen. Arbeitete als Kranführer und schlief im Tanzsaal eines Gasthauses in Billstedt, bzw. »war Kranführer bei der Deutschen Werft geworden und wohnte in einem Barackenlager auf Finkenwerder«.

»Wie aus seinen Briefen hervorgeht, war er so etwas wie Obmann oder Sprecher seiner im Lager lebenden Landsleute geworden«. (Grössel*)

»Ich habe so sehr über die Zukunft nachgedacht, habe so große Klarheit über mich gewonnen, dass die Gegenwart mich nicht mehr beunruhigt«, schrieb Sachs am 30. Januar 1943 an Yvon Belaval. »Aber je größer die Klarheit wird, desto mehr verfliegt auch der Rausch, und dadurch werden die physischen und materiellen Bedingungen, unter denen ich lebe, stärker fühlbar.«

Spätestens sei Mai (Tielsch*) bzw. Frühsommer 1943 (Suhr*) war Sachs Spitzel und/oder agent provocateur der Gestapo: »unter der Nummer ›G 117‹ für eine Entlohnung von 80 Reichsmark pro Woche […] (sein Ausweis darüber hat die Zerstörungen überstanden)« (Gueland/Perrin, zit. Grössel*) – »deren Beweise leider lückenlos vorliegen« (Suhr*)

Hasardeur in Paris

Rückblende auf den Lebenslauf bis 1942. Geboren als Jean-Maurice-Marie-Jacques Ettinghausen am 16. September 1906 in Paris: »französischer Literat, Halbjude, homosexuell, ehemals Sekretär von André Gide, Freund von Jean Cocteau, Biograph des KPF-Politikers Maurice Thorez und außerdem Dandy, hochverschuldeter Lebemann, Schwarzmarkthändler, Menschenschmuggler und Gelegenheitsdieb«; Lektor der Nouvelle Revue Française.

»Diejenigen, die ihn gut kannten, hatten oft den Eindruck, er trüge Verkleidungen. […] nämlich die Fähigkeit, die Wirklichkeit auszuschalten und ihren Freunden die Lösung der vielfältigen persönlichen Probleme zu überlassen, die sie selber nicht ins Auge fassen mochten. […] Nach 1934 war er in zunehmend anrüchigere und kompliziertere Geschäfte und Intrigen verwickelt, in einen Wirrwarr von Prozessen und in ständiger Flucht vor der Polizei. […] Die Realität seines Lebens war manchmal so abschreckend chaotisch und einem Alptraum ähnlich, dass er eine allzu genaue Beschreibung davon in seinen Werken vermied. […] eine diabolisch-heiligenhafte Salbung in Gebärde und Diktion« (Roditi*)

»Nicht nur Alkohol und Rauschgift zerrütteten ihn und zwangen ihn zu Entziehungskuren, er entfernte sich durch finanzielle Transaktionen mit hohem Einsatz, durch gewagte Schwarzmarktgeschäfte während der ersten Jahre des Zweiten Weltkriegs, in denen er auch – gegen Bezahlung – Menschen aus dem besetzten in den unbesetzten Teil Frankreichs lotste, immer weiter von der bürgerlichen Legalität. […] Im Jahre 1940 arbeitet Sachs für die Propagandaabteilung des Französischen Rundfunks. […] Anfang 1941 geht er wieder nach Paris und wirft sich aufs Schwarzmarktgeschäft. […] Außerdem: in Paris hat er an die drei Millionen Francs Schulden. Er zieht sich vom schwarzen Markt zurück und verbringt einen Teil des Winters 1941/42 abermals in Giverny […] flieht schließlich abermals aufs Land, nach Verneuil in der Normandie […] aber die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, treibt ihn über die Demarkationslinie zurück: von Paris aus bringt er Menschen ins freie Frankreich. Unter den früheren Bekannten, die er wiedersieht, ist auch Violette Leduc: die beiden beziehen eine gemeinsame Wohnung und fahren im Herbst 1942 in die Normandie, in das kleine Dorf Anceins […], wo sie einen bescheidenen Schwarzhandel mit Viktualien beginnen […] jedenfalls verließ er an einem Herbstmorgen des Jahres 1942 – man hatte noch seinen sechsunddreißigsten Geburtstag, den 16. September, begangen – Anceins und fuhr nach Paris.« (Grössel*)

Literat im Untergrund

Sachs versah seine Autobiografie Le Sabbat mit einem Nachwort, verließ Paris, meldete sich freiwillig bei den Deutschen und ging nach Hamburg.

»Irgendwie beschaffte er sich jedenfalls falsche Papiere und meldete sich freiwillig als ›Fremdarbeiter‹ nach Deutschland. Eine Zeitlang arbeitete er in einer Buchhandlung in Hamburg, wo ihn der Photograph Herbert List, ein Pariser Bekannter, zu seiner Überraschung in einem Kellerlokal der zerbombten Innenstadt wiedersah. Durch Herbert List lernte Maurice Sachs einige Hamburger Künstler und Intellektuelle kennen, die allesamt keine Nazis waren.« (Roditi*)

Er bezog am 19. Mai 1943 ein Zimmer in einer Pension am St. Georgs Kirchhof 26 (Tielsch*). »Mitte Mai 1943 war er von Finkenwerder nach Hamburg gezogen und wohnte in einer Pension der Alten Rabenstraße«. (Grössel* nach dem »wenig glaubwürdigen Bericht« von Monceau) »[…] siedelte er im Mai 1943 vom Lager Finkenwerder in eine Pension in der Alten Rabenstraße über« (Hochmuth*)

Brief von Sachs am 28. Juni 1943 an »eine Bekannte in Paris« (Hochmuth/Meyer*): »Sechs Monate habe ich täglich 20 Stunden gearbeitet, auf einem Strohsack geschlafen, Wanzen, Läuse und die Intimität wildfremder Menschen ertragen […] Aber seit 2 Monaten habe ich meine bisherige Arbeitsstätte verlassen. Ich lebe jetzt in einer Umgebung, wo meine technische Begabung und meine praktische Intelligenz in glücklicher Weise zur Geltung kommen. Ich führe ein ›ehrsames‹ und genügsames Leben. Ich habe meine Freiheit, ein hübsches Zimmer mit Gartenaussicht, gehe spazieren und sehr mir die Leute an.« (Letzte Briefe aus Hamburg*)

»Seine Aufgabe war, die Stimmung unter den in Hamburg lebenden Franzosen zu erkunden und für das Regime gefährliche anzuzeigen. Zu diesem Zweck mietet er einen Kellerraum im Hause des Kunsthändlers Friedrich Huelsmann, Hohe Bleichen 15, den er mit Sitzmöbeln und Büchern ausstattete und so zu einer einladenden Versammlungsstätte machte; das Haus war für seine Absichten besonders günstig, da schräg gegenüber, in der gleichen Straße, die Büros der Gestapodienststelle lagen, der er Berichte zu liefern hatte.« (Grössel*) »Nach dem großen Bombenangriff auf Hamburg richtete er in einem Keller eine Bibliothek für französische Zivilarbeiter ein.« (Schneider*)

Erster Kontakt zur Weißen Rose im August 1943.

Dandy als Verräter

Geschichte der Widerstandsgruppe Weiße Rose in Hamburg. Seit 1936 Leseabende in der Wohnung der Lehrerin der Lichtwark-Schule Erna Stahl. Teilnehmer: ehemalige Schüler wie Heinz Kucharski, Traute Lafrenz, Margaretha Rothe. »[…] eine literarisch-philosophische Atmosphäre« (Kucharski zit. Hochmuth/Meyer*).

Familie Leipelt in Harburg-Wilhelmsburg. Vater Leipelt war Hüttendirektor in den Wilhelmsburger Zinnwerken. Heinz Kucharski studierte Ethnologie, Orientalistik und Philosophie. Kontakt mit Oppositionsgruppen an der Universität. Hans Leipelt und Kucharski begegneten sich in der Buchhandlung von Felix Jud in den Colonnaden.

Sommer 1942: Hannelore Willbrandt machte Kucharski und Greta Rothe mit dem Medizinstudenten Albert Suhr bekannt. Suhr brachte den Kreis um Kucharski mit seinem engsten Freund und ehemaligen Klassenkameraden Reinhold Meyer zusammen, dem Germanistik-Studenten und Juniorchef der Buchhandlung der ›Agentur des Rauhen Hauses‹.

Herbst 1942: das erste Flugblatt der Weißen Rose aus München wurde durch die Medizinstudentin Traute Lafrenz nach Hamburg gebracht. Suhr: »Ich hatte damals einem Mitglied unseres Kreises, Hannelore Willbrandt, den Text der Scholl-Aufrufe in die Schreibmaschine diktiert, nachdem ich mich nächtelang selbst abgemüht hatte, aber infolge meines Zweifinger-Tippsystems nicht schnell genug vorangekommen war.«

Frühjahr 1943: Friedrich Geussenhainer stellte Albert Suhr Yvonne Glassvor. »Der Hamburger Medizinerkreis an der Universität Eppendorf. Von der Gestapo-Agentin Yvonne Glass(-Dufour, angeblich Schwedin) verraten. Der Kucharski-Kreis, von der Gestapo möglicherweise an Hand von in München gefundenen Unterlagen überführt, von Maurice Sachs verraten.« (Tielsch*) »Möglicherweise hat Sachs sie angezeigt.« (Grössel*)

»Es ist als wahrscheinlich anzusehen, dass sowohl Yvonne Glass-Dufour als auch Maurice Sachs nun mit direktem Auftrag auf die Gruppe angesetzt wurden; erstere tauchte auch in der ›Agentur des Rauhen Hauses‹ auf und Sachs suchte Ende Oktober 1943 Heinz Kucharski und dessen Mutter, Hildegard Heinrichs, nach vorheriger telefonischer Anmeldung in Hamburg-Lohbrügge auf.« (Hochmuth/Meyer*)

Planungen, die Lombardsbrücke bzw. die Eisenbahnbrücke zu sprengen. Reinhold Meyer lernte Sachs durch den Antiquitätenhändler Huelsmann kennen und führte ihn als ehemaligen Sekretär André Gides bei seinen Freunden ein. In der Buchhandlung der ›Agentur des Rauhen Hauses‹ verkehrten auch die Schriftsteller Hans Erich Nossack, Manfred Hausmann und Heinrich Christian Meier.

In der Buchhandlung traf Suhr Ende August 1943 erstmals Sachs: »Die hatten ’nen Stehkonvent, weil sie sich sehr spannend unterhielten. Egon Vietta von der ›Frankfurter Zeitung‹, Heinz Kucharski und Maurice Sachs. Vietta hat schallend gelacht, aber ich konnte nicht viel verstehen, die sprachen alle fließend englisch. Dann kam das Gespräch auf die Geschwister Scholl, und wir haben uns dessen gerühmt, dass wir die Flugblätter ins Ausland geschmuggelt hätten, um ihm zu beweisen, dass es auch anständige Deutsche gibt. Sachs hat sich dann von mir besonders herzlich verabschiedet und gesagt, wir müssen uns unbedingt wiedersehen. Und das war auch zweifellos herzlich gemeint.«

»Zwei Wochen später wird Suhr verhaftet.« (Tielsch*) Verhaftung am 13. September 1943, als einer der letzten aus dem Kreis. Suhr selbst sagte: »ich gehörte zu den ersten«.

»Sie wurden nach und nach fast alle verhaftet, bis es klar wurde, dass Maurice Sachs sie denunzierte. Er, ein nach Rauschgift schmachtender Süchtiger, tat es, um von der Gestapo Rauschgift zu erhalten, womit ihn die Gestapo ihrerseits erpresste.« (Roditi*) »[…] er war vom Morphium abgeschnitten – auch diese Abhängigkeit kann die Gestapo sich zunutze gemacht haben« (Grössel*)

Spitzel im Gefängnis

Am 16. November 1943 wurde Sachs verhaftet (»in der Nacht vom 15. auf den 16.« [Grössel*]) »[…] möglicherweise, weil er, seine Spitzeltätigkeit mit ausgedehnten Schwarzmarktgeschäften verquickend, selbst für die Gestapo schwer zu kontrollieren war, vielleicht aber auch, weil die Gestapo in der Sache ›Kucharski und Andere‹ nicht weiterkam und Sachs ihr jetzt im Gefängnis als Helfershelfer wichtiger schien.« (Hochmuth/Meyer*).

»Die Gründe für die Verhaftung lassen sich nicht mehr erhellen: dass es eine bloße Scheinverhaftung war […] ist weniger wahrscheinlich, als dass es sich durch seine in Hamburg wieder aufgenommenen Schwarzmarktgeschäfte, vielleicht auch durch laue und unzuverlässige Berichterstattung den Unwillen seiner Auftraggeber zugezogen hatte.« (Grössel*)

»Die meisten Beteiligten wurden in einer langen Verhaftungswelle ins Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel und ins KZ Neuengamme gebracht, einige vom Volksgerichtshof verurteilt. […] Gegen die Verhafteten der Hamburger Weißen Rose wurde das Mittel der verschärften Vernehmung nicht angewandt (trotzdem sind sieben Mitglieder des Kreises in der Haft umgekommen). Man beschränkte sich auf die üblichen nächtlichen Verhöre in speziellen Kellerzellen mit grellem Licht, Drohungen und vorgehaltenem Revolver.« (Tielsch*)

Polizeigefängnis Fuhlsbüttel, Kommandant seit April 1943 Willi Tessmann, 1947 durch ein britisches Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet: das einzige Todesurteil wegen NS-Verbrechen in Hamburg nach 1945.

»Sachs ›installierte‹ sich im Zellenleben und ›verfasste weiter seine mit G 117 gezeichneten Berichte. Allein in seiner Zelle mit den Neuangekommenen ließ er alle Mittel seiner Persönlichkeit auf sie wirken, und es gelang ihm, Geheimnisse zu erfahren, die der Gestapo verborgen blieben.‹« (Hochmuth/Meyer*, nach Samedi-Soir*)

Ende November 1943: Sachs wurde bei einer Fahrt mit der Grünen Minna zum Verhör in der Gestapo-Zentrale in der Innenstadt auf Kucharski angesetzt; ihr Gespräch wurde Kucharski nach der Ankunft wortgetreu im Verhör vorgehalten.

»Berlin, 15. Mai 1944: Warnungsliste Nr. 7 über unzuverlässige Vertrauenspersonen: Ettinghausen, Maurice, richtiger Name: Sachs, Maurice, Geburtstag und -Ort: 16.9.06 Paris, Wohnort: Billstedt, Grund: Halbjude. Hat seinen richtigen Namen verheimlicht. Musste wegen Betrügereien und Verg. § 175 RStGB festgenommen werden. (Stapoleit Hamburg)« (zit. Tielsch*)

Nach sieben Monaten Einzelhaft im Gestapo-Keller im Stadthaus wurde Suhr sechs Wochen »im Mai und Juni 1944« (Grössel*) lang in eine Doppelzelle mit Sachs gelegt. »Sachs war kreidebleich, stumm und zitterte am ganzen Körper. […] Er hat unbegrenzte Schreib- und Leseerlaubnis«. (Suhr*) Sachs schrieb Derrière cinq barreaux.

Sachs zu Suhr: »Es gibt Menschen, die sammeln Geld, andere Opern von Wagner oder von Strauss. Wieder andere sammeln Briefmarken. Und ich sammle Menschen. […] By my nature I am for boys. The women are my perversitiy. […] Es ist meine Leidenschaft, alle Dinge ohne Leidenschaft zu tun.« (

Eine andere Selbstbeschreibung von Sachs klingt wie ein Zitat aus Gides Roman „Die Verliese des Vatikan“, in dem die Hauptfigur Lafcadio einen „acte gratuit“ begeht, eine willkürliche und zerstörerische Handlung ohne Sinn, indem er eine Zufallsbekanntschaft aus einem fahrenden Zug stößt: „Es ist meine Leidenschaft, alle Dinge ohne Leidenschaft zu tun.“ (Der letzte Satz klingt wie die Hauptfigur Lafcadio in Gides Les Caves du Vatican, der einen „acte gratuit“ begeht, eine willkürliche und zerstörerische Handlung ohne Sinn, indem er eine Zufallsbekanntschaft aus einem fahrenden Zug stößt.)

»Wir hatten damals gerade einen Band von Edgar Allan Poe gelesen und beide unsere Anstreichungen und Anmerkungen darin gemacht. […] Auch erinnere ich mich, dass Sachs nach seinen Verhören meist in euphorischer Stimmung zu mir in die Zelle zurückkam, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass er von der Gestapo für seine Dienste mit einem Stimulans belohnt bzw. durch Entzug desselben zu Aussagen erpresst worden ist.« (Suhr*)

Im Sommer 1944 hörte Suhr im Gefängnis erstmals, dass Sachs Spitzel sei: von Bruno Dahoudal, der »Ettinghausen Gestapo!« rief. Ein Gespräch, das Suhr in Sachs‘ Anwesenheit mit einem Fräulein Eckermann geführt hatte, wurde ihm im Verhör vorgehalten. Im Oktober sah Suhr Sachs das letzte Mal auf einem Rundgang im Hof zwischen dem A- und dem C-Flügel.

Im Herbst 1944 waren die Untersuchungen der Gestapo abgeschlossen. Suhr wurde in die »Bastille« von Stendal verlegt; für den 17. April 1945 war ein Termin beim Volksgerichtshof anberaumt. US-Bomben fielen auf das Gefängnis, beim Einmarsch der US-Truppen wurden die Häftlinge befreit. Suhr über Sachs: »Diese Episode hat mein ganzes Leben überschattet.«

Tod am Straßenrand

»Das Gerücht will jetzt wissen, dass er, als sich die Armee der Alliierten dem KZ näherte und die SS-Wachen es schon verlassen hatten, von seinen Mithäftlingen gelyncht worden sei.« (Roditi*) »Vor Zelle 11 rief eines von Sachs‘ Opfern: ›Tante Maurice haben sie uns dagelassen‹ […] Noch einmal stürzte man sich auf Sachs‘ Leichnam, der hinausgeschleift und den Hunden überlassen wurde.« (Monceau, zit. Grössel*) »[…] im Krieg zeitweise Gestapospitzel, dann im KZ, in einem Hamburger Gefängnis vermutlich ermordet« (Der Literatur-Brockhaus)

»Sachs war im April 1945 auf dem Marsch von Fuhlsbüttel nach Kiel in Gadeland erschossen und bestattet worden«. (Suhr*)

»Als die alliierten Truppen sich im Frühjahr 1945 Hamburg näherten, wurden die Gefangenen des Gestapo-Gefängnisses Fuhlsbüttel von der SS in zwei Marschgruppen eingeteilt und in Richtung Kiel in Bewegung gesetzt. Der Kommandant des Gefängnisses, Tessmann, gab für den Marsch die Parole aus: Wer schlapp macht, wird erschossen! Bei einer der beiden Marschgruppen wurde der Befehl nicht ausgeführt, bei der anderen nachweislich fünf Erschießungen vorgenommen. Kurz vor Neumünster in Holstein musste die Marschgruppe, in der Sachs sich befand, wegen eines Luftangriffs Halt machen und rasten. Als nach Beendigung diese Angriffs die Gefangenen erneut vorwärts getrieben werden sollten, weigerten sich zwei, weiterzugehen. Der eine war ein Wachtmeister, der wegen Gefangenenbegünstigung selbst zum Gefangenen gemacht worden war, der andere Maurice Sachs. Man nimmt an, dass Sachs vor Erschöpfung nicht weiterkonnte. Es ist aber auch möglich, dass man sich seiner, da er zuviel wusste, entledigen wollte. Bei Wittorferfeld wurden Sachs und sein Schicksalsgenosse auf eine Koppel geführt und füsiliert. Der Tod des Maurice Sachs wurde auf dem Standesamt Gadeland urkundlich festgelegt. Die Eintragung trägt die Nummer 17/45 und lautet auf den Namen Maurice Ettinghausen. Als Todestag ist der 14. April angegeben. Hamburg-Fuhlsbüttel ist als der letzte Wohnort des Toten angeführt.« (Schneider*)

»Am 12. April 1945 bricht im KZ Fuhlsbüttel ein Zug von 750 Häftlingen nach Kiel auf. Der Marsch soll vier Tage dauern. Am 15. April kommt die Gruppe durch Neumünster-Einfeld. Hier wird ein Häftling von einem belgischen SS-Mitglied namens Voet auf offener Straße erschossen. Die nicht mehr zu identifizierende Leiche wird einen Tag später auf dem Einfelder Friedhof beigesetzt. Im Verlauf dieses Marsches werden auch in Mühbrook zwei Häftlinge erschossen, da sie verschlafen hatten, und es deshalb versäumten, um 4.30 Uhr anzutreten. […] Augenzeugen geben mehr Eindrücke wieder […] Die beiden Erschossenen seien deutlich erkennbar unter einer Plane vor einen der Höfe gelegt werden.« (Schüler-Dokumentation Neumünster)

»Ettinghausen wurde im April 1945 auf dem Evakuierungsmarsch von Fuhlsbüttel nach Kiel-Hassee von der SS erschossen.« (Hochmuth*) »Bei der Evakuierung der Häftlinge von Fuhlsbüttel nach Kiel-Hassee wurde Sachs-Ettinghausen am 14. April 1945 in Gadeland (Schleswig-Holstein) von der SS erschossen.« (Hochmuth/Meyer*)

»Am 12. April 1945 wurde er [Sachs] zusammen mit 5000 Gefangenen auf einen sogenannten Todesmarsch in ein Auffanglager nach Kiel-Hassee geschickt. Dabei wurde er am 14. April 1945 in Wittorferfeld in der Nähe von Neumünster von einem flämischen SS-Mann namens Vouth erschossen.« (wikipedia)

»Die Gruppe, der Maurice Sachs angehörte, stand unter dem Befehl des SS-Oberscharführers Henning. An den ersten beiden Marschtagen wurden etwa je dreißig Kilometer zurückgelegt. Als die Gruppe am 14. April kurz vor Neumünster zum nächsten Tagesmarsch aufgebrochen war, blieben nach einem Tieffliegerangriff, vor dem man im Straßengraben Schutz gesucht hatte, zwei Häftlinge zurück und erklärten sich außerstande weiterzugehen […] wurden die beiden in der Nähe des Fleckens Wittorferfeld bei Gadeland auf eine Koppel geführt und erschossen – vermutlich von einem flämischen SS-Mann (demselben Befehl fielen später noch drei Russen derselben Marschgruppe zum Opfer). Sachs soll, als er von Bauern aus der Nachbarschaft aufgefunden wurde, noch letzte Lebensregungen gezeigt haben. Nachdem die beiden Leichen achtundvierzig Stunden lang auf der Koppel gelegen hatten, wurden sie auf Anordnung des Bürgermeisters von Gadeland, Francke, von einem Bauern auf einem Pferdefuhrwerk nach Neumünster gebracht und auf dem dortigen Friedhof ohne Sarg beerdigt […] Der Sterbeeintrag in den Standesamtsregistern der Gemeinde Gadeland vom 23. April 1945 besagt, dass ›der Maurice Ettinghausen, wohnhaft zuletzt in Hamburg-Fuhlsbüttel […] am 14. April 1945 […] in Gadeland-Wittorferfeld verstorben‹ sei.« (nach Gueland/Perrin und Schneider, zit. Grössel*)

Hinrich Göttsches Gehöft, ein paar hundert Meter abseits der Straße. (Tielsch*) H. Göttsche, *7. Januar 1903. »Die Leiche lag schon ein paar Tage da«, erinnerte sein Sohn am 9. Mai 1997.

Britisches Militärgerichtsverfahren im Sommer 1947 im Curio-Haus (Tielsch*). »Von der Staatsanwaltschaft Kiel sind später Ermittlungen gegen den flämischen SS-Mann Voet eingeleitet, 1951 aber eingestellt worden […] im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen ist auch die inzwischen gestorbene Mutter von Maurice Sachs in Neumünster gewesen; eine Exhumierung der Leiche scheint aber nicht stattgefunden zu haben. Die Nummer von Sachs‘ Grab ist nicht bekannt. […] Nicht ganz auszuschließen ist die Möglichkeit, dass Sachs‘ Mutter die Leiche ihres Sohnes in aller Stille nach Frankreich hat überführen lassen.« (Grössel*)

Spiel mit dem Feuer

In einer Rezension der deutschen Ausgabe des Sabbat nannte Horst Krüger 1967 in → Die Zeit Maurice Sachs einen »bescheidenen Dämon«: »So böse war er gar nicht, nur neurotisch schrecklich verfahren. Die Dämonie des Bösen, die de Sade, die Baudelaire, die Genet sprachlich realisierten, war ihm versagt. Was er uns an Bosheit zu berichten weiß: seine Hochstapeleien, seine Scheinkonversionen, seine Homosexualität, seine Trunksucht, sein Vergnügen am gesellschaftlichen Falschspiel, sind nicht von so umwerfender Art, dass sie heute noch die Welt erzittern lassen würden. Im Rückblick auf Hitler und Auschwitz, im Schatten des Krieges in Vietnam wirkt seine Begabung zum Teuflischen, die er uns einreden will, nur bescheiden.«

Der Sabbat entstand, bevor Sachs, der schon bis dahin wenig Ähnlichkeit mit einem heiteren Betrüger à la Felix Krull hatte, einen Bund mit dem realen Bösen einging. »Nachzutragen ist«, schrieb Krüger, »dass er sich während des Krieges freiwillig als Fremdarbeiter nach Hamburg begab. 1943 trat er, wahrscheinlich als Spitzel, in den Dienst der Gestapo. Seine Leistungen müssen bescheiden gewesen sein, denn wenig später wurde er von der Gestapo selbst inhaftiert.« Es ist nicht »nachzutragen«, sondern voranzustellen, wenn von Sachs die Rede ist, dass er aus seinen »bescheidenen« Gaben den größtmöglichen Profit zu schlagen versuchte. Literarisch war er Sade oder Baudelaire unterlegen, sprach aber bösartigere Worte als sie.

»Maurice Sachs, so will es heute scheinen, war eine tragikomische Randfigur«, befand Krüger. »Wie Klaus Mann beleuchtet er kometenhaft für eine Sekunde eine Generation und – verbrennt darin.« Trotz gewisser Verwandtschaft der beiden in einer Schriftsteller-Typologie sind sie, wie Hans Mayer herausstrich, »Alternativen« in ethischer Hinsicht. Sachs legte keine Hand an beim Vernichtungswerk der Nationalsozialisten, er spitzelte »nur«; was daran tragisch war, war keineswegs komisch. Für seine Herren bei der Gestapo war der »entartete« Franzose lediglich nützlich und endlich so lästig wie jene, die er verriet. Gleichwohl hatte er sich aus eigenem Antrieb einem System verschrieben, das für ihn in keiner seiner Facetten (Ausländer, »Asphaltliterat«, »Päderast«, »jüdisch versippt«) einen Platz vorsah.

»Als tiefsten Ausdruck der Selbstentfremdung darf man wohl seinen Schritt zur Gestapo werten«, meinte Krüger und hielt dies für ein »Kokettieren mit dem Dämonischen und Abgründigen». Doch Sachs liebäugelte nicht mit den Nationalsozialisten, sondern diente ihnen seine ganz unliterarischen Worte an, die fataler wirkten als ein Buch von seiner Hand es getan hätte. Er wusste, was er tat, als er seinen Einsatz machte. Mit seinem Engagement bei den Deutschen und noch dazu bei der Gestapo ging der Spieler eine aussichtslose Wette mit seinem Tod ein. Sachs »verbrannte« wohl, aber er hatte das Feuer, die Selbstvernichtung, gesucht.

Quellen/Literatur

Anklage gg. H. Kucharski, G. Rothe, E. Stahl, Dr. R. Degkwitz, H. Heinrichs, Akz. 9 J 258/44 | Anklage gg. A. Suhr, H. Willbrandt, Dr. U. de Boor, W. Stoldt und F. Jud, Akz. 9 J 25/45 | K. Bittermann: Die Geschichte eines Verrats. Der Spitzel als Doppelagent, Schwarze Beute 8, Reinbek 1993 | Candidates of humanity. Dokumentation zur Hamburger Weißen Rose anläßlich des 50. Geburtstages von Hans Leipelt, bearb. v. U. Hochmuth, Hamburg 1971 | F. Bondy: Nachwort zu M. S., Der Sabbat. Eine Chronique scandaleuse, München 1970 | U. Fentsahm: → Der „Evakuierungsmarsch“ von Hamburg-Fuhlsbüttel nach Kiel Hassee (12. – 15. April 1945) | É. Gueland/H. Perrin: La fin de M. S., Einführung zu Sachs, Derrière cinq barreaux, Paris 1952 | H. Grössel: Spielarten. Über den französischen Schriftsteller M. S., Der Monat 228/Sept. 1967 | U. Hochmuth/G. Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945. Berichte und Dokumente, Frankfurt/M. 1969 | R. Itaaliander: Starb M. S. in Hamburg?, Hamburger Freie Presse 18.9.1948 | U. v. Kardorff: Das Schicksal der Hamburger Weißen Rose. Ein Freund Cocteaus als Gestapo-Agent?, Süddeutsche Zeitung 18.10.1968 | E. Krause/L. Huber/H. Fischer (Hg.): Hochschulalltag im »Dritten Reich«. Die Hamburger Universität 1933-1945, Berlin-Hamburg 1991 | V. Leduc: Die Bastardin. Vorw. S. de Beauvoir, Reinbek 1978 | H. Mayer: Alternativen: Klaus Mann und M. S., in: Außenseiter, Frankfurt/M. 1975 | P. Monceau: Le Dernier Sabbat de M. S., Paris 1950 | E. Roditi: Der Dandy M. S., Magnum 51/Dez.1963 | U. R.: → Waage, schiefe Waage. Absätze über den Dandyismus, Spuren 11-12/1985 | M. Sachs: Der Sabbat. Eine Chronique scandaleuse, München 1970; Derrière cinq barreaux, 2.ed. Paris 1952 | M. S. – Letzte Briefe aus Hamburg, Die Welt 23.10.1948 | M. S. était-il l’agent de la Gestapo 117?, Le Figaro 28.10.1968 | K. L. Schneider: So starb M. S. Das Ende eines Literaten und Abenteurers, Die Welt am Sonntag 4.2.1951 | A. Suhr: M. S. und die Hamburger Weiße Rose. Abschied von einem Mythos, Die Andere Zeitung 21.11.1968 (nach dem MS. v. Febr. 1968) | V. Stahl: Gespräche m. A. Suhr 5./15.11.1995 | V. Stahl: Wie ein Spitzel die Weiße Rose verriet. Obwohl M. S. dem NS-Regime zuarbeitete, wurde er selbst am Ende von der SS ermordet, Pinneberger Tageblatt 12.10.2021 | T. Tielsch: Lügner par existence. M. S., letzte Anmerkungen zur Weißen Rose, Transatlantik 2/1985 | 54 Tage gefesselt in Dunkelarrest. Gestapo-Agent als Zellengenosse, Hamburger Allgemeine Zeitung 12.9.1947 | Il n’y a plus de mystère M. S., Samedi-Soir 15.5.1949 | Le »mystère M. S.« n’est pas encore élucidé, Samedi Soir 11.10.1952

1 Pingback